Moby Prince, bugie al rogo

La nebbia? Non c’era. I soccorsi? Non partirono. Gli armatori? Si accordarono. E dopo 27 anni si riapre l’inchiesta

Proviamo a contare con le dita di una mano. Dal 10 aprile del 1991 quanti anni sono passati? Qualcosa più di 27 da quando, nel porto di Livorno, il traghetto Moby Prince prese fuoco, uccidendo 140 persone (75 passeggeri e 65 membri dell’equipaggio) e lasciando un solo superstite, Alessio Bertrand. Su questa strage, alcuni fatti recenti hanno portato nuovi elementi che forse possono impedire di consegnare all’oblio una vicenda tanto drammatica. Le conclusioni a cui è arrivata la commissione d’inchiesta del Senato, presieduta da Silvio Lai, permettono di rivedere radicalmente molti dei risultati delle due prime indagini della magistratura (1991 e 2006) e di ribaltare le verità processuali fin qui acquisite. E così la Procura di Livorno ha aperto un nuovo fascicolo e richiesto tutti gli atti della commissione. Si confida che lo faccia anche quella di Roma.

Troppo tardi? Certo. Ma se avessimo voglia di abbandonarci a una macabra contabilità, potremmo dire che siamo ancora al di sotto della media di tempo richiesto - nel nostro paese - non dico per il raggiungimento della verità, ma almeno per una qualche conoscenza su dinamica e responsabilità delle non poche stragi avvenute o tentate. Quella di Brescia, per dirne una, ha richiesto 43 anni perché si giungesse a una sentenza definitiva. Quella del 2 agosto del 1980, a Bologna, ha avuto la sua più recente tappa giudiziaria in questi giorni (e i verdetti precedenti hanno suscitato perplessità da più parti).

E tuttavia, gli oltre 27 anni trascorsi dall’incendio del Moby Prince hanno eroso la memoria. Individuale e collettiva. Non è inutile, quindi, ripercorrere le ore di quella notte di aprile.

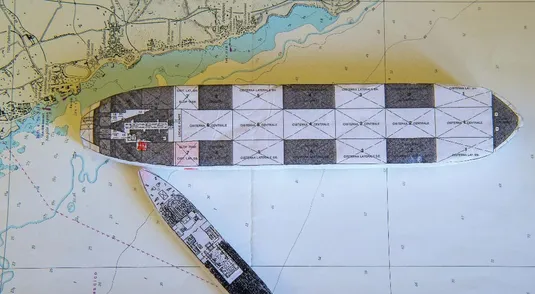

Sono le 22.03 quando il traghetto parte da Livorno in direzione di Olbia. Pochi minuti più tardi, mentre è ancora nella rada, si scontra con la petroliera Agip Abruzzo e la sua prua penetra nella cisterna contenente circa 2.700 tonnellate di greggio, che in parte si riversano in mare e in parte investono il Moby Prince. L’impatto delle lamiere delle due imbarcazioni produce le scintille che causano l’incendio. Tuttavia il fuoco non si propaga immediatamente su tutto il traghetto, dotato di paratie tagliafuoco. Le fiamme, per raggiungere il salone “De Lux”, dove verrà ritrovata la maggior parte dei corpi, impiegheranno presumibilmente diverso tempo, ma i soccorsi prenderanno il mare solo dopo ripetute richieste di intervento da parte della Agip Abruzzo e solo verso la petroliera, senza mai cercare la seconda nave.

Lo scafo in fiamme della Moby Prince verrà raggiunto solo dopo le 23:35. In attesa dei soccorritori, l’equipaggio fa affluire tutti i passeggeri in quel salone, predisposto per resistere al fuoco. Mentre l’incendio divampa più forte, le fiamme circondano quella che diventerà una trappola. L’elevata presenza di monossido di carbonio nel sangue delle vittime dimostrerà inequivocabilmente che molte di loro sopravvissero assai più della mezz’ora dichiarata inizialmente dai periti del tribunale di Livorno, e alcune per ore. Altri fattori - dal diffondersi del fumo prodotto dalla combustione del petrolio fino agli effetti del sistema del condizionamento dell’aria rimasto acceso - contribuirono a moltiplicare gli effetti letali dell’incendio.

Poi, le indagini e il loro esito, prima contraddittorio e infine fallimentare. Interessi economici non sempre dichiarati e spesso vigorosamente negati, collegati ai costi delle assicurazioni e dei risarcimenti, responsabilità di autorità portuali e marittime che non si vollero o si poterono approfondire, sciatteria e pressappochismo hanno condizionato i procedimenti giudiziari: tutto ciò ha determinato una torpida inerzia durante questi lunghi anni. Quando venne istituita dal Senato la commissione d’inchiesta - per volontà di alcuni di noi e, in particolare, dei senatori Silvio Lai, Marco Filippi e Altero Matteoli, ora deceduto - vi fu molto scetticismo. «Ho sempre pensato che, come accaduto a tante commissioni d’inchiesta, tutto sarebbe finito insabbiato. Ma mi sono dovuto ricredere», dice Luchino Chessa, figlio del comandante del traghetto e presidente di una delle due associazioni di familiari delle vittime, “10 aprile 1991” (l’altra, “Moby Prince 140”, è guidata da Loris Rispoli, fratello di una vittima).

Dopo due anni di lavoro, decine di testimonianze, migliaia e migliaia di documenti consultati, sei perizie, atti inediti e nuove tecniche di analisi sui filmati dell’epoca, i risultati sono stati significativi. E il primo è che quella notte la nebbia non c’era: quella che è stata indicata per decenni come causa del disastro si rivela infondata. Ma l’esito più importante è il rocambolesco ritrovamento, dovuto a un blitz della Guardia di Finanza, di alcuni documenti inediti che testimoniano dell’accordo armatoriale tra la Nav.Ar.Ma (la compagnia di navigazione di cui faceva parte il Moby Prince) e la Snam (proprietaria dell’Agip Abruzzo e nel 1991 società del gruppo Eni). Atti che le compagnie assicurative avevano stipulato e dichiarato di non avere, ma che provano invece come l’intesa fra i due gruppi fosse utile a «non attribuirsi reciproche responsabilità» (dalla relazione conclusiva della commissione). L’accordo «pose una pietra tombale su qualunque ipotesi conflittuale sulle responsabilità tra l’Eni, che si assunse i costi dei danni della petroliera e dell’inquinamento, e Nav.Ar.Ma che si assunse invece i costi del risarcimento delle vittime del Moby Prince», dice la Relazione. Così da una parte Nav.Ar.Ma (oggi Moby Lines, di proprietà dell’armatore Vincenzo Onorato) avviò subito il risarcimento delle famiglie, di fatto escludendole dal processo; e dall’altra, si produsse un effetto frenante sull’inchiesta penale, contribuendo a far sì che la Snam risultasse la vittima della tragedia, nonostante molte ombre sul ruolo e il comportamento dell’equipaggio della petroliera, poi emersi grazie al lavoro della Commissione. Accertato questo, non ci sarebbe stata necessità di ulteriori e più approfondite indagini.

La relazione conferma, inoltre, come la Capitaneria di porto di Livorno abbia “abdicato” al suo ruolo di coordinamento dei soccorsi: la Capitaneria, infatti, né cercò il traghetto, né tentò di mettersi in contatto radio con le imbarcazioni presenti in rada, né indirizzò i soccorsi per spegnere l’incendio a bordo del Moby Prince o per salvare passeggeri ed equipaggio. E così via, tanto che la conclusione della Commissione suona: «Si ritiene potersi ravvisare una responsabilità sulla morte di alcuni passeggeri e membri dell’equipaggio che sono sopravvissuti con certezza oltre i 30 minuti definiti dalla sentenza».

Diverse altre sono le contraddizioni evidenziate dalla commissione, sulle quali le nuove indagini potranno portare a nuove conoscenze sulle responsabilità di quella tragedia. Ancora una volta, va notato che a consentire passi avanti nella ricerca della verità è stato il ruolo determinato e intelligente dei familiari delle vittime. Dopo tanto tempo, la loro sofferenza irreparabile e l’estremo atto di fiducia nelle istituzioni di questo paese, nonostante tutto, hanno costituito un legame indissolubile tra quel passato di dolore e le più recenti iniziative. Tocca ora alla magistratura far sì che quel lutto privato, diventato in questi anni memoria pubblica, trovi infine un risarcimento di verità e di giustizia.

Ha collaborato Federica Graziani